Neuroscience Study

어떤 길로 가느냐에 따라 결과가 달라진다 본문

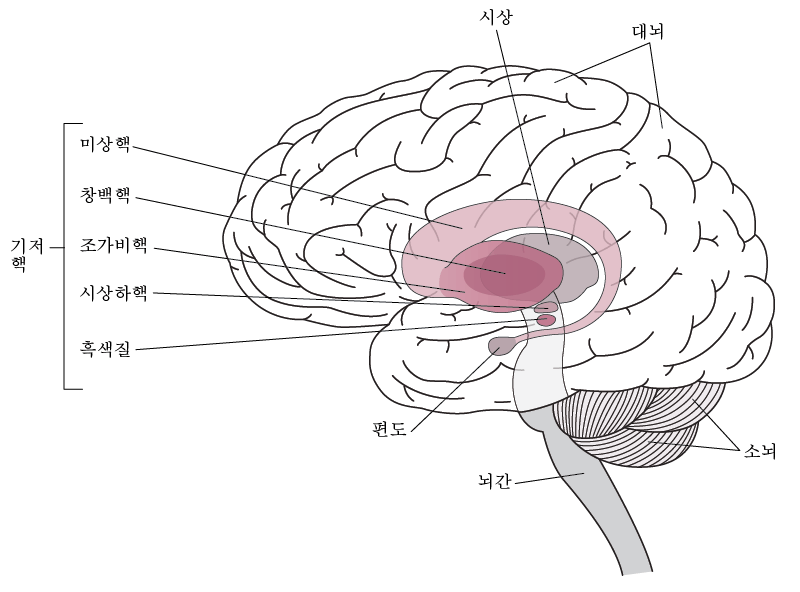

뇌 깊숙한 곳에는 기저핵이라고 알려진 핵들의 집합체(세포들이 모여 이룬 구조물)가 있다. 기저핵은 미상핵, 조가비핵, 측좌핵(이 세 부위를 합쳐 선조체라고 한다), 담창구(외담창구와 내담창구로 나뉜다), 시상하핵 이렇게 여러 부위로 구성되어 있다. 여기에 더해 도파민을 분비하는 뉴런이 있는 흑질과 복측 피개부 또한 기저핵의 일부로 간주한다. 뇌 중앙의 여러 부위에 퍼져 있는 이 영역들은 상호 밀접하게 연결된 방식을 통해 하나로 통합되어 기능한다.

연결의 대부분은 대뇌피질의 뉴런이 기저핵으로 향하는 과정에서 선조체 영역에 접촉하는 것으로 발생한다. 중요한 점은, 선조체의 각 부위는 대뇌피질의 서로 다른 부위에서 인풋을 받는다. 조가비핵은 운동과 감각 영역에서, 미상핵은 전전두피질과 시각에 관여하는 측두엽 영역에서, 측좌핵은 보상과 감정을 처리하는 데 관여하는 전두엽 영역에서 신호를 받는다. 이렇듯 서로 다른 연결성에 따라 각 영역의 기능이 정해진다. 가령, 측좌핵은 중독에 핵심적인 역할을 하는 반면, 조가비핵은 루틴 행동에 관여한다.

대뇌피질에서 전달된 신호가 선조체에 도달하면, 현미경으로 봤을 때 돌기가 나 있는 외형 때문에 중간돌기뉴런이라고 불리는 특정 뉴런의 집합체와 대체로 연결된다. 여기서 신호는 두 개의 경로로 전달되는데, 직접 경로와 간접 경로라고 한다. 직접 경로는 선조체에서 내담창구로 이어지는 한편, 간접 경로는 추후 보게 되겠지만 기저핵 내부에서 좀 더 우회적인 경로를 지난다. 이렇게 신호가 시상으로 전달되고 이 신호는 대뇌피질로 되돌아가는데, 보통은 처음 신호가 시작된 대뇌피질 영역과 매우 근접한 곳으로 되돌아간다. 이런 이유로 이 회로를 피질선조체 고리라고 한다.

직접 경로에서 신호가 어떻게 이동하는지 한번 살펴보자. 이 과정을 이해하기 위해서는 뉴런이 연접하는 뉴런에 어떠한 효과를 미치는지에 따라 구별된다는 점을 이해해야 한다. 흥분성 뉴런은 타깃으로 삼은 뉴런의 활동성을 높이는 반면, 억제성 뉴런은 타깃 뉴런의 활동성을 억누른다. 추후 이 뉴런들의 반응을 조절하는 역할을 하는 세 번째 뉴런에 대해서도 이야기할 예정이다. 대뇌피질의 뉴런이 선조체로 인풋을 보내면 이 인풋을 받는 중간돌기뉴런이 더욱 활성화된다. 이 특정한 대뇌피질 뉴런은 흥분성이기 때문이다. 실로 두뇌의 한 영역에서 다른 영역으로 장거리 메세지를 보내는 뉴런은 거의 모두 흥분성이다. 인풋을 수신하는 선조체의 중간돌기뉴런은 거의 모두 흥분성이다. 인풋을 수신하는 선조체의 중간돌기뉴런은 억제성인데, 이 말인즉, 중간돌기뉴런이 발화하면 담창구의 타깃 뉴런 활동성이 저하된다는 뜻이다. 담창구 뉴런들 또한 억제성이라 발화하면 시상의 타깃 뉴런의 활동성을 억제한다. 동물이 휴식을 취하고 있을 때 담창구 뉴런은 1초에 60회에서 80회 사이로 발화가 많이 일어난다. 이 지속적인 억제성이 시상 뉴런을 대부분의 경우 침묵시켜, 시상 뉴런의 타깃인 대뇌피질의 뉴런도 흥분하지 못하게 만든다. 여기서 어떤 일이 일어나는지 주목하길 바란다. 억제성 뉴런 두 개가 연달아 이어지고 있는데, 첫 번째 억제성 뉴런(선조체의 중간돌기 뉴런)으로 전달된 인풋이 두 번째 억제성 뉴런(담창구의 뉴런)의 지속적인 억제성을 저하시켜 시상과 그다음의 대뇌피질에서 흥분을 일으킨다. 음수를 곱하면 양수가 되는 것과 같은 원리다. 따라서 연구자들은 직접 경로의 자극 효과가 고리의 마지막 단계인 대뇌피질의 활동성을 흥분시켜 어떠한 행동이나 사고의 시작을 유발한다고 보고 있다.

기저핵의 간접 경로는 이와 정반대의 효과를 보인다. 고리의 마지막에 있는 대뇌피질 뉴런을 억제해 행동과 사고를 정지시킨다. 직접 경로와 매우 유사하게 시작해 선조체에서 담창구로 연결되지만, 간접 경로의 경우에는 외담창구로 이어진다. 외담창구는 앞으로 자주 등장하게 될 시상하핵(STN)이라는 영역으로 억제성 신호를 보낸다. STN은 흥분성 아웃풋을 내담창구로 보내는데, 이곳에서 직접 경로의 두 번째 억제성 단계가 벌어지는 것을 기억할 것이다. 이 억제성 단계가 자극되며 STN의 활동성 효과는 시상과 대뇌피질의 전반적인 활동성을 억제하는 것으로 발현된다. 즉, 회로에 추가적인 단계가 더해져 간접 경로의 활동은 행동과 사고의 억제 효과로 이어지는데, 이 부분은 제5장에서 반응 억제에 대해 이야기할 때 다시 볼 예정이다.

그렇다면 인풋은 대뇌피질에서 선조체까지 어느 경로를 택해야 할지 어떻게 아는 걸까? 선조체 내 두 개의 서로 다른 그룹의 중간돌기 뉴런이 직접 경로나 간접 경로로 아웃풋을 보내는데, 이 두 뉴런 세트의 가장 큰 차이점 중 하나는 모두의 사랑을 받는 신경화학물질과 관련이 있다. 바로 도파민이다.

러셀 폴드랙. (2022). 습관의 알고리즘 (신솔잎, 역). 서울: 비즈니스북스.

'Neuroscience Book > Neuroscience' 카테고리의 다른 글

| 도파민과 두뇌 가소성 (0) | 2022.11.04 |

|---|---|

| 도파민: 좋거나 혹은 나쁘거나 (0) | 2022.11.04 |

| 기억하려는 대상에 깊은 인상을 부여하라. (0) | 2022.11.02 |

| 기억력 훈련 기법 (0) | 2022.11.02 |

| 모든 행동은 환경에 영향을 받는다. (0) | 2022.10.31 |