Neuroscience Study

때로는 익숙하게 때로는 낯설게 본문

매년 꿀벌은 두 무리로 나뉘어 일한다. 절반은 현재 위치에 그대로 머물고 절반은 새로운 집을 건설할 꽃이 많은 들판을 찾는다. 이는 현재 머무는 곳의 먹거리가 고갈되기 전에 일부 꿀벌이 멀리 나가 가장 풍요로운 들판을 찾는 것으로 전형적인 이용과 탐구의 절충 시스템이다. 이때 가장 풍요로운 들판이 어디에 있는지 모르기 때문에 꿀벌은 일종의 정찰대를 내보낸다. 이들 정찰대는 사방으로 흩어져 서로 다른 거리로 날아간다.

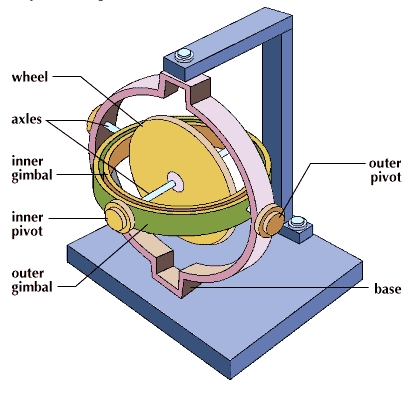

인간 역시 많은 옵션을 만들어 현재 기준에서 먼 곳까지 나아가는 능력을 갖추고 있다. 예를 들어 알베르트 아인슈타인은 뛰어난 상상력으로 멀리까지 나아가 우주와 시간 관련 지식을 바꿔놓았다. 그는 보다 실용적인 문제에도 관심이 많아 냉장고와 자이로컴퍼스Gyrocompass (수직·수평으로 자유롭게 지북을 탐지해 방향을 가르쳐주는 나침반 - 옮긴이), 마이크, 비행기 부품, 방수 옷, 새로운 종류의 카메라 등 여러 새로운 물건도 디자인했다. 인간이 빛의 속도에 가까워질 경우 어떤 일이 일어날지 탐구한 아인슈타인은 블라우스 특허를 내기도 했다.

토머스 에디슨의 창의력도 꿀벌처럼 먼 곳까지 날아갔다. 그의 초창기 특허품 중에는 그레이엄 벨의 전화기를 업그레이드한 것 등 이전 작품을 손본 평범한 것이 많았다. 물론 개중에는 혁신적인 축음기 같은 디자인도 있었다. 또한 그는 라이트 형제의 첫 비행이 있기 30년 전 스케치북에 비행기 엔진과 관련된 아이디어를 끄적거렸다. 벌집에서 멀리 날아갔지만 제대로 만드는 데 실패한 제품 중에는 수중 전보 장치도 있었다.

에디슨은 실용적이고 상식적인 접근 방식을 취한 것으로 유명하지만 회고록 집필을 의뢰받았을 때 그는 미래 소설(미 출간)을 썼다. 그는 인류가 진화해 바다 밑에서 살아가는 유토피아 세상을 상상했다. 그 세상에서 인류는 진주 자개로 둘러싼 건물 안에 살면서 태양 엔진으로 태양 에너지를 이용하고 복사열로 수중 사진을 찍으며 물에 젖지 않는 국제적인 합성 종이돈을 쓴다. 약간의 수정부터 혁신과 비약적인 상상에 이르기까지 에디슨은 평생을 꿀벌처럼 멀리까지 날아다녔다.

먼 곳까지 나아가는 것은 디자인 분야의 특징이기도 하다. 디자인 하우스 알렉산더 맥퀸의 패션 디자이너 사라 버튼은 영국 왕세손비 케이트 미들턴이 입은 웨딩드레스를 디자인했다. 물론 그녀는 왕실 결혼식에 쓰일 것 같지 않은 웨딩드레스도 디자인하고 있다.

1930년대 초 미국 산업 디자이너 노먼 벨 게디스는 멋진 칵테일 셰이커와 촛대, 금속으로 만든 최초의 음료수 자판기, 자동 가격 측정기가 달린 최초의 주유기, 아무런 장식도 장치도 없는 가볍고 단순한 요리용 버너 등 다양한 상업용 제품을 만들었다. 그는 거기서 멈추지 않았고 꼬리지느러미 안에 연료 탱크를 장착한 미래형 자동차와 버스, 로더블 에어플레인 Roadable Airplane이라 불리는 하늘을 나는 자동차 같은 아이디어도 냈다. 파격적인 프로젝트로 고객이 지상 위 높은 곳에 앉아 식사하는 에어리얼 레스토랑도 있었는데, 높이가 20층이 넘는 이곳은 회전 장치를 이용해 빙글빙글 돌았다. 그는 벽을 차고 문처럼 천장에 올려 보이지 않게 하는 집도 디자인했다.

벨 게디스는 산업 디자이너로 일하는 내내 때론 보다 가깝게 때론 보다 멀리 나아가 다양한 아이디어를 냈다. 일렉트로룩스의 진공청소기, IBM의 전기 타자기, 에머슨의 패트리어트 라디오는 상업적 성공을 거둔 그의 대표작이다. 그의 상상력은 시장 상황 안에 국한되지 않았다. 1952년 발표한 논문 <1963년의 오늘>에서 벨 게디스는 가상으로 홀든 가족이 미래 세계에서 살아가는 모습을 그렸는데 거기에서는 하늘을 나는 자동차, 1회용 옷, 3차원 TV, 태양 에너지 등이 흔했다. 이런 융통성 있는 사고로 그는 익숙한 것과 새로운 것 사이에서 적절한 절충점 내지 타협점을 찾아냈다.

레오나르도 다빈치도 가까운 곳부터 먼 곳까지 두루 정찰하는 일의 대가였다. 뛰어난 엔지니어인 그는 현실 세계 문제를 많이 해결했는데 그중 일부는 곧바로 도움을 주었고 일부는 당시로서는 공상 과학 소설 같은 것이었다. 예를 들어 밀라노 시내 수로의 잠금장치가 작동시키기 어렵고 범람에도 취약하다는 것을 안 그는 연구 끝에 참신한 해결책을 생각해냈다. 물이 수직 낙하하도록 만든 수문 디자인을 수평으로 열리고 물이 덜 새는 양문형(경첩으로 여닫히는) 디자인으로 바꾼 것이다. 이는 약간의 변화로 계속해서 커다란 효과를 보게 만든 사례로 이 디자인은 지금도 사용하고 있다.

여기서 더 나아간 다빈치는 하늘을 나는 꿈에 도전했다. 그는 다양한 아이디어를 노트에 기록했고 수천 쪽에 달하는 그 노트는 각종 스케치와 기호, 그림으로 가득 차 있다. 그중에는 낙하산 디자인도 있는데 물론 다빈치는 낙하산을 최초로 스케치한 인물이 아닐 수도 있다(실제로 무명의 한 이탈리아 엔지니어가 좀 더 일찍 낙하산 제작을 시도한 바 있다). 그렇지만 제대로 기능하는 낙하산 모델을 처음 발명한 인물은 다빈치다. 그는 공중에서 뛰어내린 사람의 낙하를 저지하는 데 필요한 낙하산 크기를 꼼꼼히 계산해 세세하게 디자인했고 설명도 붙였다.

만일 틈새를 모두 틀어막은 리넨으로 만든 텐트가 있다면, 그 텐트의 직경이 약 7m이고 깊이가 약 3.6m에 이른다면, 그는 어떤 높이에서 뛰어내려도 다치지 않고 무사히 땅에 닿을 것이다.

그로부터 몇 세기가 지난 18세기에 열기구가 등장하면서 하늘을 날고자 하는 인간의 꿈은 드디어 이뤄졌고, 낙하산도 프랑스인 루이 세바스티앙 레노르망이 '재발'했다. 그리고 다빈치가 낙하산을 스케치한 지 500년이 지난 2006년 마침내 그의 디자인을 실전 테스트했다. 영국 출신 스카이다이버 아드리안 니콜라스가 15세기 때 밀라노에서 구할 수 있었을 법한 캔버스 천과 나무 같은 재료로 다빈치의 스케치와 똑같은 낙하산을 만든 것이다. 그 낙하산은 무게가 거의 90kg에 달했으나 니콜라스는 열기구를 타고 약 305m 상공으로 올라가 낙하산을 메고 뛰어내렸다. 그 낙하산은 제대로 작동했다. 후에 니콜라스는 르네상스 시대 낙하산을 메고 낙하하는 게 현대적인 낙하산을 메고 낙하하는 것보다 더 부드러웠다고 말했다. 다빈치는 자신의 벌집에서 아주 멀리까지 나아갔다. 그리고 그의 발명품은 무려 500년 후 멀리 떨어진 미래의 들판 위로 가볍게 내려앉았다.

꿀벌 정찰대는 간혹 벌들이 절대로 가지 않는 먼 들판까지 정찰을 나간다. 그와 유사하게 많은 비현실적인 아이디어가 햇빛도 못 보고 사라진다. 도로 위에서도 달릴 수 있는 벨 게디스의 로더블 에어플레인이나 벽을 움직이는 집은 미래 지향적인 아이디어로 현실화하지 않았다. 마찬가지로 다빈치의 노트에는 아무도 관심을 두지 않은 아이디어가 잔뜩 들어 있다. 결코 지어진 적 없는 '이상적인 도시'도 그중 하나다. 그래도 무언가 획기적인 아이디어에 추종자들이 생길 경우 우리는 자리에서 일어나 그것에 주목한다.

베토벤의 작품 <대푸가>의 운명을 상기해보자. 그 곡을 작곡할 때 베토벤은 벌집에서 멀리까지 나아갔지만 너무 멀리 갔다는 것이 밝혀지자 다시 벌집 가까이로 돌아와 마지막 악장을 덜 야심 찬 악장으로 대체했다. 그렇지만 베토벤은 삶이 다하는 순간까지도 사람들에게 거부당한 <대푸가>를 자신의 훌륭한 작품 중 하나라고 주장했다.

너무 멀리까지 나아간 그 작품은 작곡가의 명성에도 불구하고 여러 세대 동안 무시당했다. 베토벤 사후 100년이 지난 뒤에도 평론가들은 여전히 <대푸가>를 "음침하고 상스럽고 중요하지 않고 부자연스럽고 사치스럽고 이지적이고 모호하고 연주가 불가능하고 어리석고 광석이고 비논리적이고 형체가 없고 무의미한 작품으로 보았다. 그렇지만 베토벤은 결국 불명예를 씻었다. 그의 다른 음악을 향한 평가가 높아지면서 무시당하던 <대푸가>까지 평가가 달라진 것이다. 뒤늦게 평론가들은 피카소가 <아비뇽의 처녀들>로 위험한 일대 도약을 했듯 베토벤도 한 세기 전에 그렇게 도약했음을 깨달았다.

베토벤 시대 청중에게 커다란 충격으로 받아들여진 혁신은 주류가 되기 시작했다. 현재 <대푸가>는 베토벤의 뛰어난 걸작 중 하나로 인정받고 있다. 아무리 봐도 사람들이 좋아할 것 같지 않던 작품이 그가 죽고 나서 오랜 시간이 지나자 사랑받게 된 셈이다.

유용한 것을 창조하는 일에는 언제나 세상 사람들이 무엇을 필요로 하는지, 그 일을 어떻게 받아들일지 알 수 없다는 문제가 따른다. 이전의 것에서 조금만 손보려 하는 사람은 획기적인 돌파구를 찾기 힘들다. 또한 시간 여행을 하듯 지나치게 앞서가거나, 머물다 못해 퇴보하는 사람은 꿈을 이룰 가능성이 낮다. 결국 가장 좋은 것은 다양한 아이디어를 내 정해진 곳에만 머물지 않고 때론 익숙하게, 때론 적당히 낯설게 하는 전략이다.

데이비드 이글먼. (2019). 창조하는 뇌 (엄성수, 역). 서울: 쌤앤파커스.

'Neuroscience Book > Creativity' 카테고리의 다른 글

| 실패를 두려워하지 마라 (2) | 2022.12.21 |

|---|---|

| 안개 속으로 한 걸음 더 (0) | 2022.12.20 |

| 불확실성 앞에 무릎을 꿇은 혁신들 (0) | 2022.12.19 |

| 변화의 흐름 앞에 머뭇거린 대가 (0) | 2022.12.19 |

| 창의성은 어떻게 작동하는가 (0) | 2022.12.18 |