Neuroscience Study

운동은 스트레스 반응을 가라앉힌다 본문

몸이 튼튼하면 스트레스에도 더 잘 대처한다

스트레스에 잘 대처하려면 코르티솔이 뇌에 미치는 영향을 억제해야 한다는 것을 반박하기는 힘들다. 여기서 운동의 역할이 중요해진다. 달리거나 자전거를 타거나 다른 신체활동을 하는 동안에는 코르티솔 수치가 올라간다. 신체활동이 몸에 일종의 스트레스로 작용하기 때문이다. 몸이 제대로 움직이려면 근육에 더 많은 에너지와 산소가 필요하므로 혈류 증가를 위해 심장이 더 빠르고 격렬하게 뛰어야 한다. 그래서 심장박동수와 혈압이 상승한다. 이런 경우는 코르티솔의 영향이 정상적일 뿐만 아니라, 육체적으로 일을 수행하는 데도 필수적이다.

하지만 일단 운동을 마무리하고 나면 우리 몸은 똑같은 스트레스 반응이 더는 필요하지 않게 되므로 코르티솔 수치가 떨어진다. 실제로는 달리기를 시작하기 전보다 더 낮은 수치로 떨어진다. 규칙적으로 달리기를 계속하면 달릴 때마다 코르티솔 수치 상승 폭은 점점 줄어들고, 운동을 마무리한 뒤의 하락 폭은 더 커질 것이다.

정말 재미있는 부분은 여기부터다. 규칙적으로 운동하면 운동이 아닌 다른 이유로 발생한 스트레스에 대해서도 코르티솔 수치 상승 폭이 점점 줄어든다. 운동에 의해서든 업무로 인해서든 몸이 튼튼해질수록 스트레스 반응은 개선된다. 정리하자면 운동은 몸에게 스트레스에 지나치게 반응하지 말라고 가르쳐주는 역할을 한다.

보통은 그 효과가 확실하게 나타난다. 이미 나처럼 경험해 본 사람도 있겠지만, 격렬한 운동을 하는 기간에는 스트레스에 덜 민감해진다. 업무로 정신없이 바쁜 날을 보내고 나중에 그날을 뒤돌아보면 거의 아무런 스트레스도 받지 않고 지난 것을 문득 깨닫기도 한다. 그저 운동한 덕분에 전체적으로 기분이 더 좋아졌다는 것만으로는 설명이 부족할 때가 많다. 그보다는 신체활동을 통해 스트레스에 대한 몸의 내성이 강화된 덕분이라는 설명이 맞다.

운동은 스트레스 반응을 가라앉힌다

몬트리올 이미징 스트레스 검사Montreal Imaging Stress Test, MIST는 우리가 스트레스에 어떻게 반응하는지 잘 보여준다. 이는 컴퓨터가 만들어낸 문제를 정해진 시간 안에 푸는 검사다. 참가자는 암산으로 문제를 푼 다음 모니터에 답을 입력해야 한다. 그것이 정답이든 오답이든 결과는 매번 문제가 끝날 때마다 바로 표시된다.

검사에 앞서 참가자에게는 다른 참가자들이 평균적으로 80~90% 정도 정답을 맞혔다는 정보를 알려준다. 검사를 시작하면 컴퓨터는 참가자가 정답을 내놓든 오답을 내놓든 상관없이 20~45% 정도만 정답을 맞혔다고 표시한다. 검사가 진행되는 동안 참가자들은 실제로 평균보다 한참 낮은 점수를 기록하게 된다. 그러면 참가자들은 자연히 약이 오르는데, 이것이 바로 이 검사가 원래 의도했던 바다. 짜증이 나서 중간에 때려치우고 가버리는 참가자도 드물지 않다.

스트레스는 혈압을 높이고 스트레스 호르몬인 코르티솔을 증가하게 한다. 검사에서 기대하는 부분도 바로 이 점이다. 참가자가 암산을 얼마나 잘하는지가 아니라 그들이 스트레스에 어떻게 반응하는지를 검사하는 것이다. 굳이 이 짜증 나는 검사 이야기를 꺼낸 이유는 무엇일까? 운동이 스트레스에 미치는 놀라운 영향을 보여주기 때문이다. 연구자들은 한 건강한 참가자 집단에게 검사를 받기 전에 자전거를 30분 정도 타게 했고, 또 다른 집단은 심장박동수가 올라가지 않는 가벼운 운동을 하게 했다. 그런 다음에 검사했더니 자전거를 탔던 참가자들은 코르티솔 수치가 더 낮게 나왔다. 다른 집단의 사람만큼 스트레스 반응이 강하지 않았기 때문이었다. 참가자들이 몸이 튼튼한 사람이든 그렇지 않은 사람이든 결과는 똑같았다. 운동은 몸 상태에 상관없이 스트레스 반응을 가라앉혀 준다.

자전거를 탔던 참가자들은 해마(스트레스 반응에 브레이크처럼 작용하는 뇌 영역)의 활성도도 더 높았다. 그리고 HPA축 전체가 더 진정되어 있었다. 운동과 신체활동이 해마에게는 선물 같은 존재인 셈이다. 전체적으로 보면 해마의 입장에서는 몸을 활발하게 쓰는 것만큼 이로운 일이 없어 보인다.

규칙적으로 운동하면 해마에서 뇌세포도 새로 만들어진다.

고등 인지기능으로 불안의 싹을 자르자

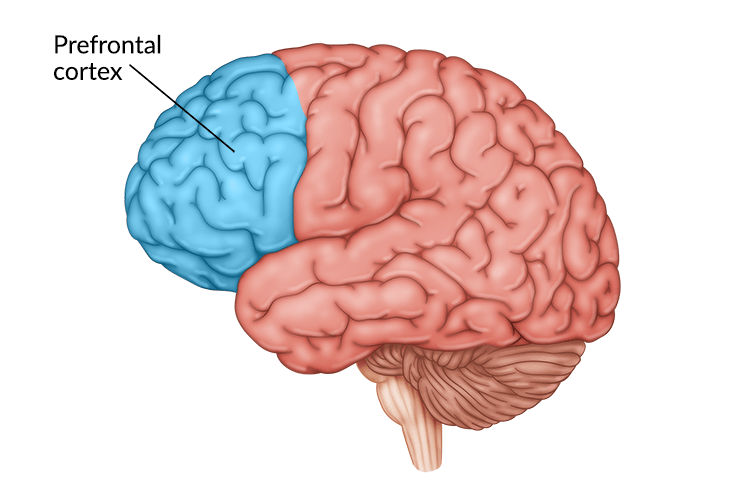

해마는 스트레스 반응에 브레이크처럼 작동하고, 이 브레이크는 신체활동을 통해 강화된다. 하지만 뇌 속의 브레이크가 해마에만 있는 것은 아니다. 이마 바로 뒤편에 자리 잡은 이마엽도 스트레스 반응을 억제할 수 있다. 이마엽, 그중에서도 앞쪽 영역인 앞이마엽prefrontal은 고등 인지기능 higher cognitive function이 일어나는 곳이다. 충동을 억누르는 능력, 추상적이고 분석적으로 사고하는 능력 등이 이곳에서 생긴다. 스트레스를 받는 동안 이마엽은 정서적으로 과도한 반응을 보이거나 비이성적으로 활동하지 않도록 막는 데 중심적인 역할을 한다.

비행기를 타고 가다 갑작스럽게 난기류에 휘말려서 '아이고, 비행기가 추락하려나 보다!'라는 생각이 들면 순식간에 편도체가 나서서 몸에 적색 경보를 울린다. 그러면 투쟁-도피 반응 모드로 진입해서 심장이 두근거리고 불안이 엄습하고 심지어는 공황발작까지 찾아올 수 있다. 이럴 때 이마엽은 논리를 통해 그런 감정을 다스린다. '에어포켓(airpocket, 비행기의 급강하를 초래하는 저기압 지역 - 역자 주)'을 만난 것 뿐이야. 전에도 이런 적 있었지만 별일 없었잖아. 이번도 다를 이유 없어.'

꼭 스트레스 상황이 아닐 때도 편도체와 이마엽 사이에는 끝없이 줄다리기가 이어진다. 편도체와 해마 사이에 균형이 존재하듯 편도체와 이마엽 사이에도 균형이 존재한다. 이 균형은 사람마다 차이가 있다. 어떤 사람이 다른 사람보다 불안을 더 잘 느끼는 이유는 편도체가 두려워할 이유가 없는 상황에서 계속 두려움의 신호를 보내며 호들갑을 떨고 있는데, 이마엽이 이 호들갑을 가라앉히지 못하기 때문이다. 그래서 이런 사람은 눈길이 닿는 곳마다 위협과 잠재적 재앙이 보이고, 항상 불길한 예감과 스트레스에 휩싸인 채 살아간다.

스트레스는 생각하는 뇌를 축소한다

스트레스는 해마만 축소하는 것이 아니다. 이마엽에도 똑같은 효과를 나타내는 것으로 보인다. 실제로 기질적으로 걱정이 많은 사람은 이마엽의 뇌 영역이 더 작다. 그야말로 설상가상이다! 스트레스가 길어질수록 뇌는 자신을 스스로 갉아먹고, 브레이크도 더 시원치 않아지니까 말이다. 만성 스트레스로 고통받는 사람이야말로 해마와 이마엽의 기능이 가장 아쉬운 사람인데, 오히려 이것들이 역할을 제대로 못한다.

편도체가 걸핏하면 경보음을 내는데도 이마엽은 이것을 견제하지 못하고, 별것 아닌 문제에도 과도하게 반응하기 시작한다. '아침에 상사한데 아침인사를 했는데 어쩐지 반응이 시큰둥하더라고. 그 사람 아무래도 나를 안 좋아하나 봐. 어쩌지? 내가 분명 무언가 잘못한 것이 틀림없어. 난 정말 쓸모없는 인간이야. 금방 잘릴 것 같아.'

만약 이마엽이 적절히 끼어들었다면 이 상황을 조금 더 명확하게 판단하는 데 도움이 됐을 것이다. '오늘 아침에는 상사가 기분이 별로 안좋아 보이더군. 그럴 때가 있지. 어젯밤 잠을 제대로 못 잤나 보지, 뭐.'

이마엽의 활성 수준이 높아지면 우리는 더 차분해지고, 스트레스도 줄어드는 듯하다. 그러면 편도체가 유발하는 불안도 더 쉽게 견딜수 있다. 이마엽에 자기장 자극magnetic field stimulation을 가했더니 활성수준을 높여 전체적인 스트레스 반응을 진정시킬 수 있었다.

바꿔 말하면 스트레스의 기세를 꺾어놓고 싶을 때는 뇌에서 생각을 담당하는 부분인 이마엽의 강화가 필수적이라는 말이다. 이 책은 운동이 뇌에 미치는 영향에 관한 책이므로 내가 굳이 입을 열지 않아도 신체활동이 해마뿐만 아니라 이마엽도 강화해준다는 사실을 이미 눈치챘을 것이다. 실제로 그렇다. 이마엽과 해마는 신체활동에서 가장 큰 혜택을 받는 뇌 영역들이다.

안데르스 한센. (2018). 움직여라, 당신의 뇌가 젊어진다 (김성훈, 역). 서울: 반니.

'Neuroscience Book > Neuroscience' 카테고리의 다른 글

| 불안을 여러 측면에서 공략하자 (0) | 2022.12.08 |

|---|---|

| GABA, 머릿속의 스트레스 소방관 (0) | 2022.12.07 |

| 스트레스에도 기능이 있다 (2) | 2022.12.06 |

| 뇌는 평생 변한다 - 신경가소성 (0) | 2022.12.06 |

| 우리 안의 우주 (0) | 2022.12.05 |