Neuroscience Study

의식이 존재하려면 무엇이 필요할까? 본문

이론적인 세부 사항들은 아직 밝혀지지 않았지만, 정신은 뇌를 이루는 무수한 부품들과 부분들의 상호작용에서 발생하는 듯하다. 그렇다면 다음과 같은 근본적인 질문이 제기된다. 무수한 부분들이 상호작용하기만 한다면 어디에서라도 정신이 발생할 수 있을까? 예컨대 도시가 의식을 가질 수 있을까? 따지고 보면 도시는 무수한 요소들의 상호작용을 기반으로 삼으니까 말이다. 도시를 가로지르는 온갖 신호들을 생각해보라. 전화선들, 광섬유들, 폐수가 흐르는 하수관들, 사람들이 나누는 악수 하나하나, 모든 교통신호등 불빛 따위를 말이다. 도시는 그 안에서 일어나는 상호작용의 규모에서 인간의 뇌와 대등하다. 당연한 말이지만, 도시가 의식을 가졌는지 확인하기는 매우 어려울 것이다. 도시가 자신의 의식 소유 여부를 우리에게 어떻게 알려줄 수 있겠는가? 우리가 어떻게 도시에게 그의 의식 소유 여부를 물을 수 있겠는가?

이런 질문에 답하려면 다음과 같은 더 심오한 질문에 답할 필요가 있다. 한 연결망이 의식을 가지려면 수많은 부분들뿐 아니라 어떤 매우 특수한 구조의 상호작용들도 필요할까?

위스콘신 대학교의 줄리오 토노니 Giulio Tononi 교수는 바로 이 질문에 답하기 위해 연구하는 중이다. 그는 의식의 정량적 quantitative 정의를 내놓았다. 상호작용하는 부품들과 부분들이 존재하는 것만으로는 부족하다고 그는 생각한다. 오히려 그 상호작용의 바탕에 특정한 조직성이 존재해야 한다는 것이다.

실험실에서 의식을 연구하기 위하여 토노니는 깨어 있는 뇌의 활동과 숙면 중인 뇌의 활동을 비교한다(1장에서 보았듯이, 숙면 중일 때 뇌는 의식이 없다). 이를 위해 그는 경두개 자기 자극술(TMS)을 이용한다. 토노니와 그의 팀은 대뇌 피질에서 전류 펄스가 발생하도록 유도한 다음에 그 전기 활동이 어떻게 퍼져나가는지 추적할 수 있다.

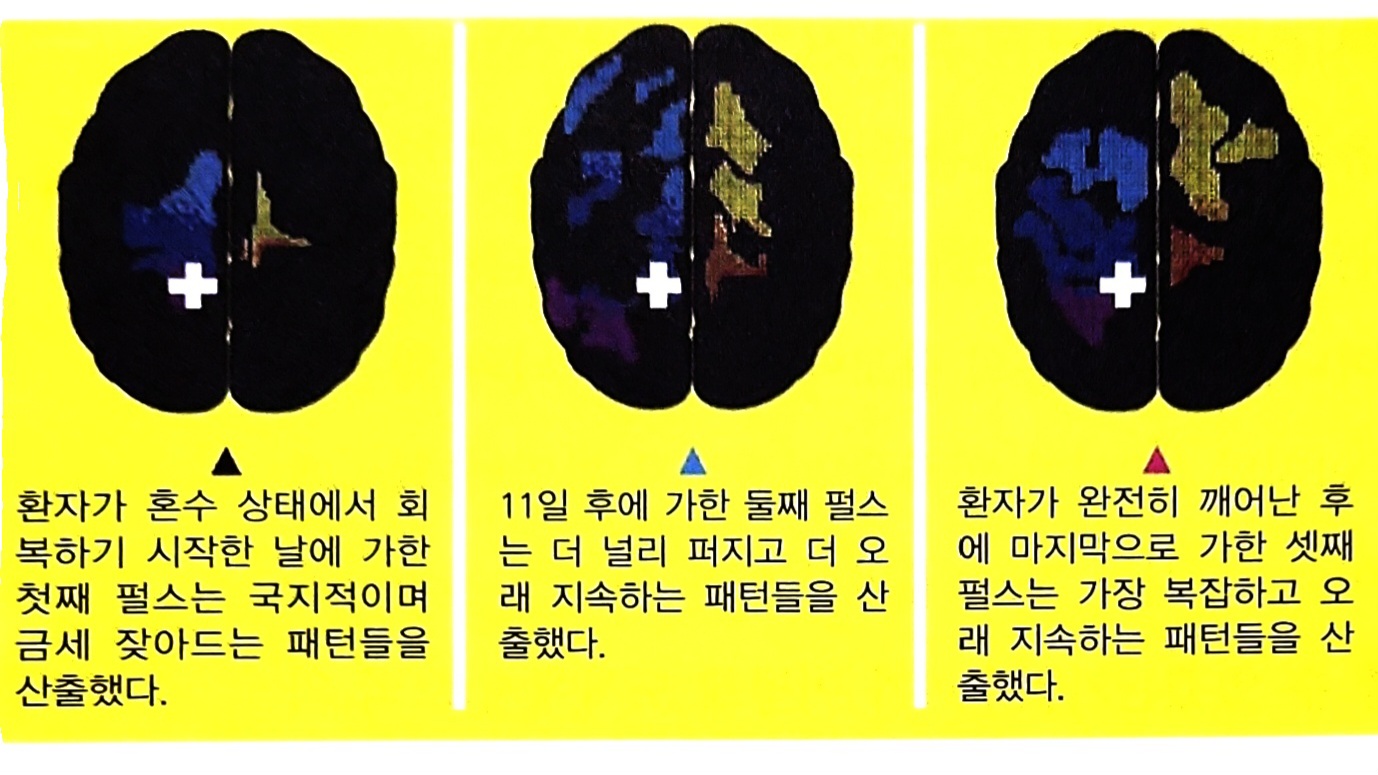

피험자가 깨어 있을 때, 즉 의식이 있을 때는 TMS 펄스의 초점으로부터 복잡한 패턴의 신경 활동이 퍼져나간다. 잔물결같은 신경 활동이 오래 지속하면서 다른 피질 구역들까지 퍼져나가는 것에서 뇌 연결망의 폭넓은 연결성을 확인할 수 있다. 반면에 피험자가 숙면 중일 때는, 똑같은 TMS 펄스가 매우 국소적인 구역만 활성화하고, 그 활동은 신속하게 잦아든다. 뇌연결망이 연결성의 대부분을 잃은 상태인 것이다. 환자가 혼수상태일 때도 똑같은 결과가 나타난다. 즉, 신경 활동이 아주 조금만 퍼져나간다. 그러나 여러 주가 지나서 환자가 의식을 회복하면, 신경 활동이 더 널리 퍼져나간다.

토노니의 믿음에 따르면, 이는 우리가 깨어 있고 의식이 있을 때는 다양한 피질 구역들 사이에 폭넓은 소통이 존재하기 때문이다. 반면에 우리가 잠들어 의식이 없는 상태의 특징은 그런 소통의 부재다.

나름의 이론에 입각하여 토노니는 시스템이 의식을 가지려면 충분한 복잡성과 충분한 연결성의 완벽한 균형이 필요하다고 주장한다. 충분한 복잡성은 시스템이 매우 다양한 상태들을 띨 수 있기 위해서 필요하고(이른바 '세분화differentiation'), 충분한 연결성은 연결망 안에서 멀리 떨어진 부분들이 긴밀히 소통할 수 있기 위해서 필요하다(이른바 '통합integration’). 토노니의 이론에서 세분화와 통합의 균형은 정량화될 수 있다. 그리고 그는 그 균형의 값이 특정한 범위 안에 드는 시스템만 의식을 가진다고 주장한다.

만일 토노니의 이론이 옳은 것으로 밝혀진다면, 혼수 환자의 의식 수준을 비외과적으로 non-invasive 검사할 길이 열릴 것이다. 더 나아가 무생물 시스템이 의식을 가졌는지 여부를 판정할 길도 열릴 가능성이 있다. 예컨대 특정한 도시가 의식을 가졌는가라는 질문에 대답할 길이 열릴 수도 있다. 그 질문의 대답은, 그 도시의 정보 흐름이 적절한 패턴을 이루는지(세분화 값과 통합 값이 완벽한 균형을 이루는지 여부에 달려 있을 것이다.

토노니의 이론은 인간의 의식이 생물학적 출처들을 벗어날 수 있다는 생각과 양립 가능하다. 이 생각에 따르면, 진화가 특정한 경로를 따라서 뇌에 도달한 결과로 의식이 발생한 것은 맞지만, 의식이 꼭 유기물질을 기반으로 삼아야 하는 것은 아니다. 상호작용들이 적절히 조직화되기만 한다면, 실리콘에서도 의식이 얼마든지 발생할 수 있다.

데이비드 이글먼. (2017). 더 브레인 (전대호, 역). 서울: 해나무.

'Neuroscience Book > Neuroscience' 카테고리의 다른 글

| 뇌는 평생 변한다 - 신경가소성 (0) | 2022.12.06 |

|---|---|

| 우리 안의 우주 (0) | 2022.12.05 |

| 나쁜 기억은 왜 자꾸 생각나는가 (2) | 2022.12.04 |

| 창발적 속성으로서의 의식 (0) | 2022.12.04 |

| 의식은 물리적 재료를 필요로 할까? (0) | 2022.12.03 |